|

Bischofswerder / Biskupiec Pomorski - Teil 1

1.

Das Wappen der Stadt Bischofswerder

An

einem bequemen Übergang des Flusses "Ossa", der Pomesanien

vom Kulmerland trennt, gründete Bischof Rudolf 1325 die Stadt, von dem

sie ihren deutschen Namen Bischofswerder (Bischofsholm) erhielt. Ihre

städtebaulichen Anlagen waren - ähnlich wie in Riesenburg (Prabuty),

Rosenberg (Susz) oder Deutsch-Eylau (Ilawa) - regelmäßig. Die

Kirche, ähnlich wie in Riesenburg und Deutsch-Eylau, war im

südöstlichen Teil gebaut. Bischofswerder besaß einst ein Bischofsschloss. Die Wehrmauern der Stadt hatten drei Einfallstore: das

Riesenburger (auch Freystädter oder Peterwitzer Tor genannt) sowie das

Lippinker und das Stangenwalder Tor. Der Bischofswerderer Markt

hatte eine rechteckige Form (80 x 60 m). Auf dem Markt stand das

Rathaus, das 1870 abgebrochen wurde. Erst 1927 wurde am Markt ein neues

Rathaus gebaut, das durch die Kriegshandlungen im Jahre 1945 beschädigt

wurde.

Bohle, Hans-Joachim: Das Kleine Reise-Lexikon für den

ehem. Kreis Rosenberg/Wpr., hrsg. von K.-H. Damrow, Düsseldorf

1997, S. 9.

Lossmann, Maria: "Ilawa" (aus dem Poln.

übersetzt von Hans-Joachim Bohle), im Heimat-Kurier, Heimatzeitung für

den ehem. Kreis Rosenberg/Wpr., hrsg. von Karl-Heinz Damrow, Kaarst:

Mai/Juni 1990, S. 36.

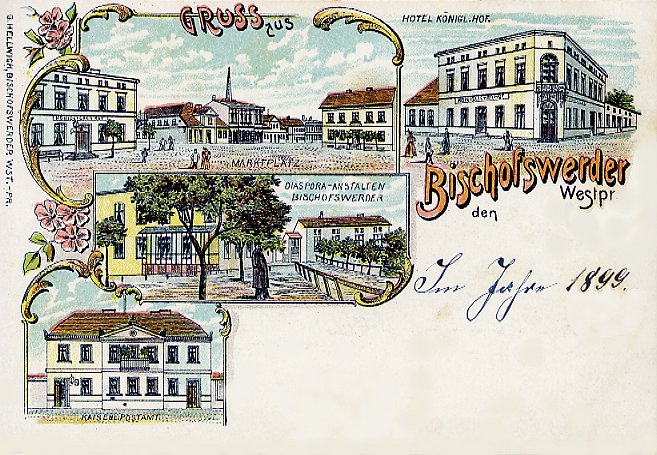

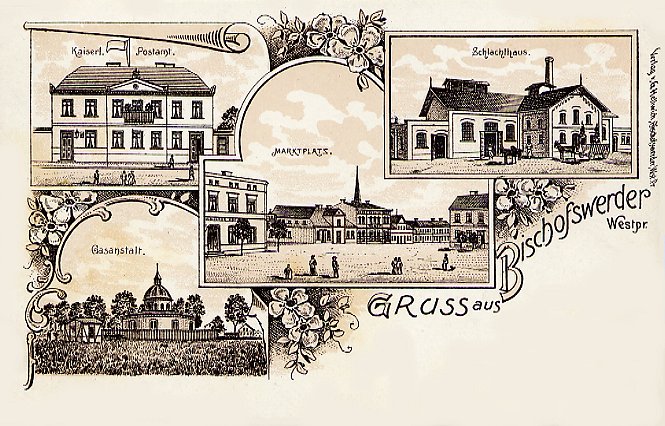

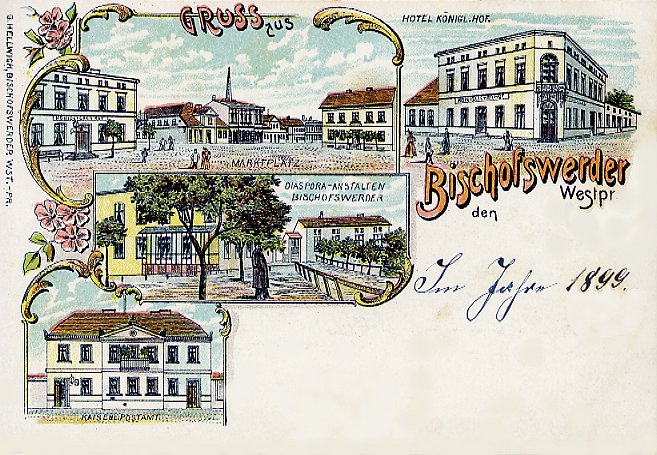

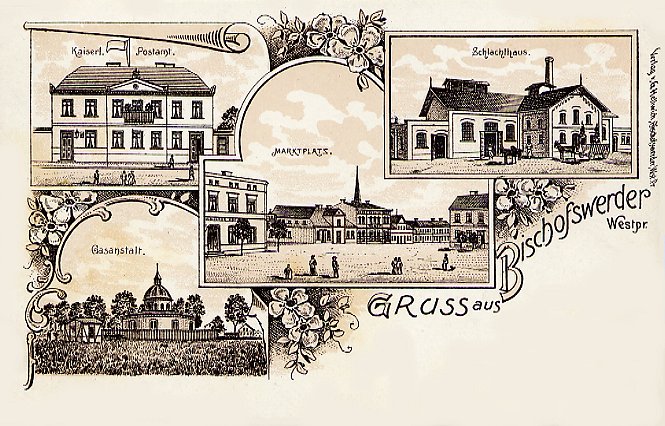

2. Lithographie

von Bischofswerder aus dem Jahr 1899.

Links

unten sieht man das Kaiserliche Postamt, darüber die Diaspora-Anstalten

und links oben den Marktplatz. Rechts oben ist das Hotel Königlicher

Hof abgebildet.

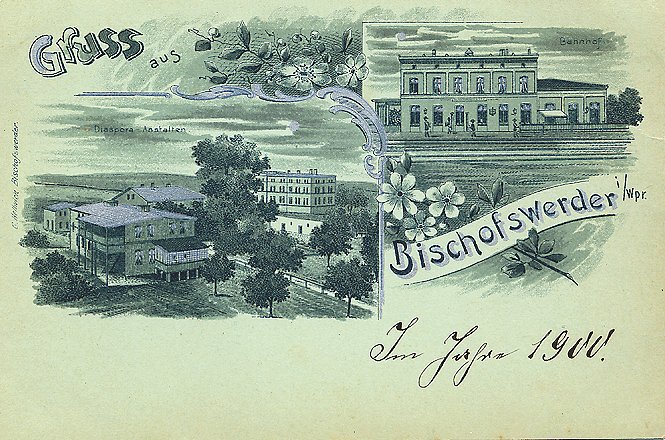

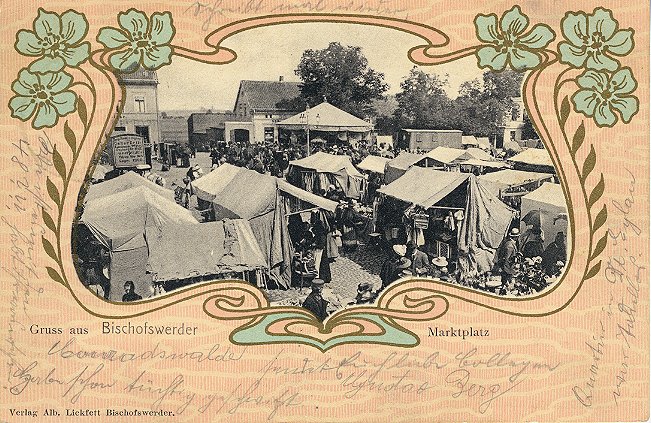

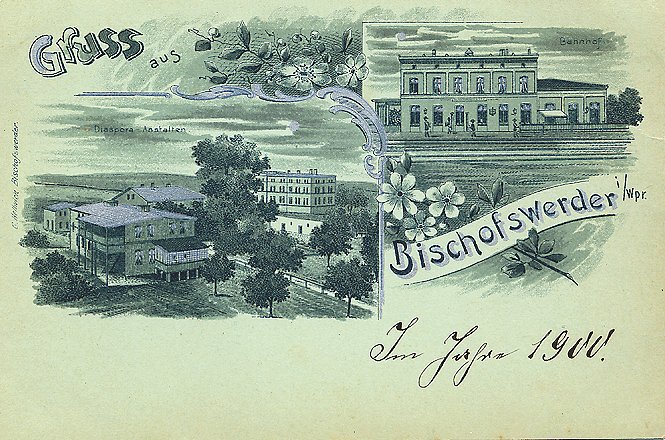

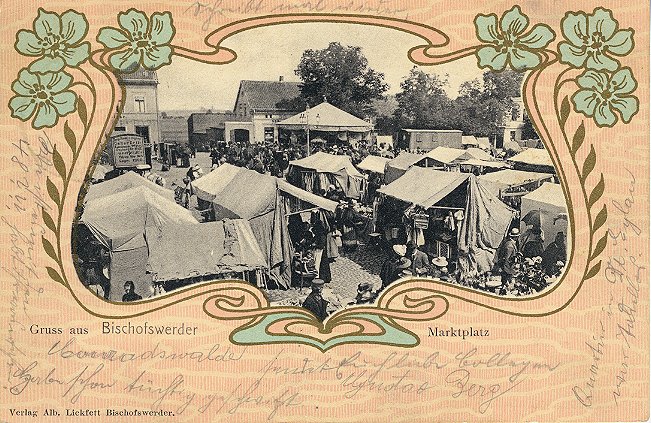

3. Diese Jugendstilkarte von Bischofswerder ist aus der Zeit

um 1900

4. Lithographie mit Silberauflage ist aus dem Jahre 1900

Links

sieht man die Diaspora-Anstalten, und rechts den Bahnhof.

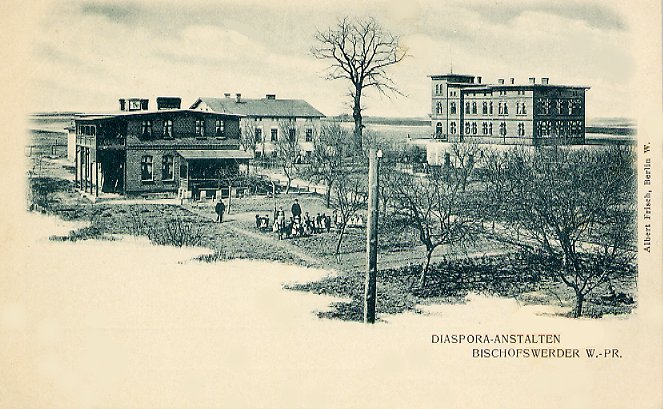

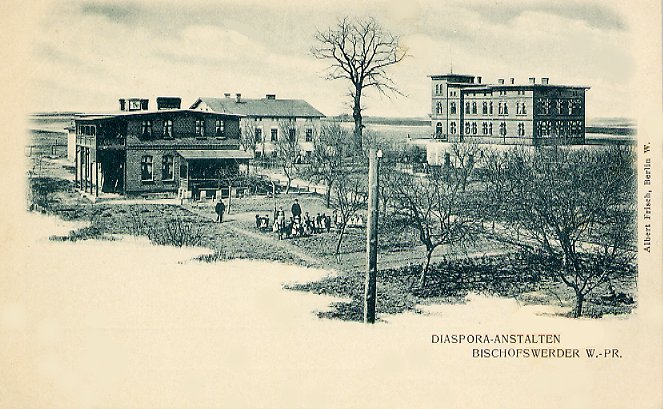

Barmherzige

Nächstenliebe hat in Bischofswerder eine Reihe von sozialen

Einrichtungen geschaffen. Es sind dies das Krankenhaus, das Siechenheim,

die Kleinkinderschule, das Waisenhaus und das Altersheim. Betreut wurden

diese am 18.11.1895 gegründeten Anstalten von Diakonissen des

Mutterhauses Danzig. Viele kranke Menschen aus ganz West- und

Ostpreußen fanden in den Diaspora - Anstalten Unterkunft, deren

1. Vorsitzender der Major a. D. und Rittergutsbesitzer von

Beneckendorff und von Hindenburg auf Neudeck war.

Neise, Erna: Bilder aus dem Kreis Rosenberg/Westpreußen, Leer:

Gerhard Rautenberg-Verlag 1989, viele Abb., 128 Seiten, Text S. 4.

Bahr, Ernst: Bischofswerder zwischen 1726 und 1939, Westpreußen -

Jahrbuch, Band 18, hrsg. von der Landsmannschaft Westpreußen, Münster:

Verlag C.F. Fahle 1968, 159 Seiten, S. 110, 111.

5. Die Diaspora-Anstalten von Bischofswerder

vor 1905 Ein ehemaliger Waisenjunge aus dem Heim erinnert

sich:

"Oberschwester Elise Krüger, unser "Mutterchen", war

die Leiterin der Diaspora-Anstalten. Sie war ein Engel für viele, die

niemand mehr haben wollte. Sie wurde im Jahre 1896 in Langfuhr-Danzig

geboren und gehörte später dem Danziger Diakonissenhaus an. Ich selbst

kam 1914 im Alter von nur drei Monaten als erster Säugling und Vollwaise

in die Diaspora-Anstalten unter die persönliche Fürsorge von

"Mutterchen", wie die Oberschwester liebevoll genannt wurde. Sie

vermittelte mir im Laufe der Jahre eine strenge, jedoch liebevolle

Erziehung. Die Betreuung der ihr anvertrauten Menschen, die Ärmsten der

Armen, alt und krank, war ihr Lebenswerk. In ihrer Gegenwart gab es keine

Hoffnungslosigkeit.

Sie war so vielseitig. Während des Ersten Weltkrieges hat sie im Heim

verwundete Soldaten gepflegt. Als von Bischofswerder nach 1918 weder Bahn-

noch Busverbindung nach dem Kreiskrankenhaus in Rosenberg bestand, ist

Mutterchen oft selbst mit dem Pferdewagen mitgefahren, um einen

Schwerkranken aus dem Heim oder aus der Stadt Bischofswerder auf dem

Transport zu betreuen, wenn auf dem langen, holprigen Weg Hilfe geleistet

werden musste. Zur Zeit der Inflation, wo ein Wäschekorb voll mit

Geldscheinen von einem Tag zum anderen keinen Wert mehr hatte, ging

Mutterchen mit dem Handwagen und uns Kindern zu den Bauern im Umkreis

betteln, um ein paar Kartoffeln, etwas Mehl, oder was es auch immer

einbrachte, zu bekommen, nur um den ihr anvertrauten Seelen

(durchschnittlich 120 bis 140) wenigstens eine warme Mahlzeit am Tage

reichen zu können. Wenn in der Kirche der Pfarrer durch Krankheit

ausfiel, war es Mutterchen, die den Gottesdienst abhielt. Wenn der

Organist nicht zur Stelle sein konnte, spielte Mutterchen die Orgel. Im

Heim kam es vor, dass bei der Beerdigung eines Heiminsassen der Pfarrer

nicht zur Verfügung stand. Mutterchen wusste auch hier Rat und Hilfe und

hat so manches Mal eine ergreifende Grabrede gehalten. Sie war so voll

Liebe für ihren Nächsten, dass es wahrhaftig keine Übertreibung ist,

wenn man sie als "Engel der Vergessenen" sah. Nach kurzer

schwerer Krankheit verstarb Oberschwester Elise Krüger im Dezember 1941,

im Alter von 72 Jahren, inmitten ihres Wirkungskreises. Möge ihr Andenken

in Ehren bleiben".

Läufer, Albert: "In Memoriam - Zum

Andenken an Oberschwester Elise Krüger" im Heimat-Kurier,

Heimatzeitung für den ehemaligen Kr. Rosenberg/Wpr., Hannover:

Damrow-Verlag GBR, Jan./Febr. 1985, S. 66-68.

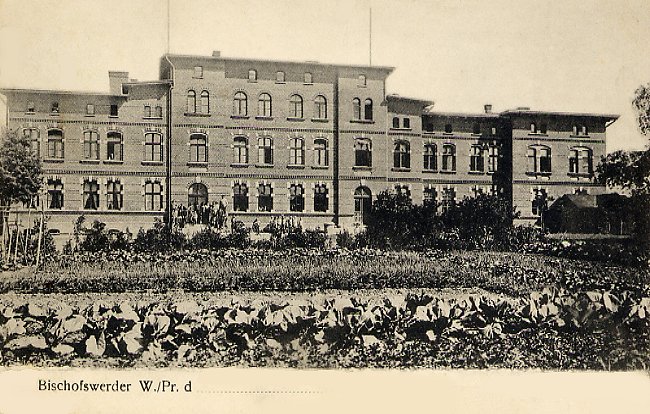

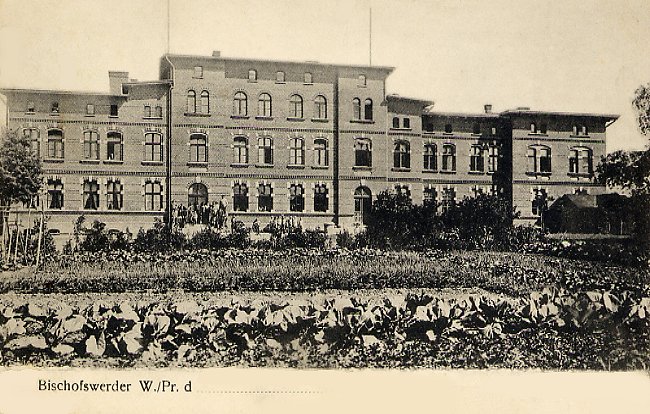

6.

Bischofswerder - das sog.

Krüppelheim, Diaspora-Anstalten (9.9.1911).

Heute sind darin Altenwohnungen

untergebracht.

7. Die Bewohner der Diaspora-Anstalten (1915)

8. Jugendstilkarte von 1904 mit

einem bunten Jahrmarkttreiben auf dem Marktplatz

Eine unvergleichliche Kraft entfaltete die Stadt aber erst

nach 1772, als sie nicht mehr Grenzstadt war. Neben den Ackerbürgern

siedelten sich immer mehr Kaufleute, Handwerker und Gewerbetreibende an.

Bald war Bischofswerder einer der bedeutendsten Märkte West- und Ostpreußens.

So konnte der ein Hektar große Marktplatz die Zahl der Händler und

Schausteller an Pferde-, Vieh- und Krammärkten bald nicht mehr fassen.

Die Verkaufsstände mussten deshalb in die Nebenstraßen, die

Schausteller mit ihren Luftschaukeln und Karussells auf den Ossawiesen

untergebracht werden. Bis weit in die Kreise Löbau und Graudenz hinein

ging das Wirtschaftsgebiet. So war der Stadt bis zum Ausgang des 1.

Weltkrieges eine lange und schöne Blütezeit beschieden und vergessen

waren die harten Schicksalsschläge früherer Zeiten.

Müsse, Alfred: "Geschichte der Stadt Bischofswerder" in

"Der Kreis Rosenberg - Ein westpreußisches Heimatbuch."

Detmold: Verlag Hermann Bösmann 1963, viele Abb., 632 Seiten, Text S. 165

+ 166.

9. Diese Lithographie von Bischofswerder ist ebenfalls aus der

Zeit vor 1905.

Links

unten sieht man die Gasanstalt und darüber die Kaiserliche Post.

In der Mitte ist der Marktplatz abgebildet und rechts das Schlachthaus.

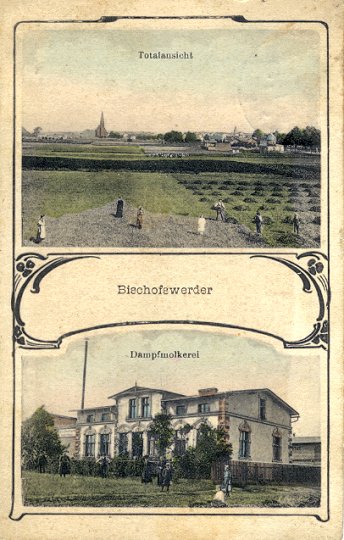

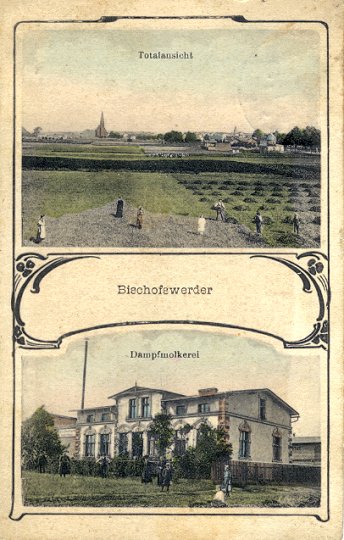

10.

Oben

sind Bauern bei der Heuernte zu sehen und unten die Dampfmolkerei (1909)

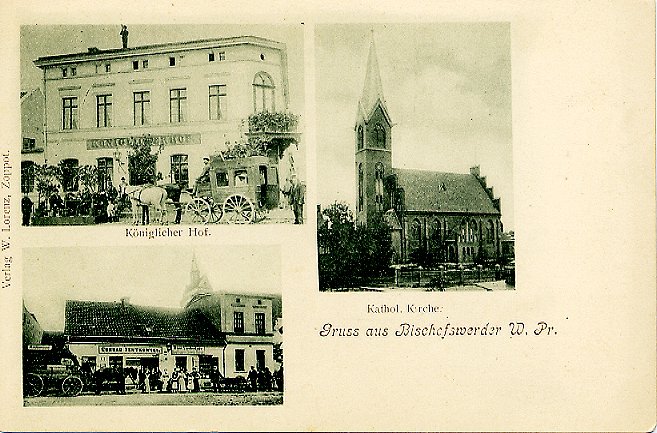

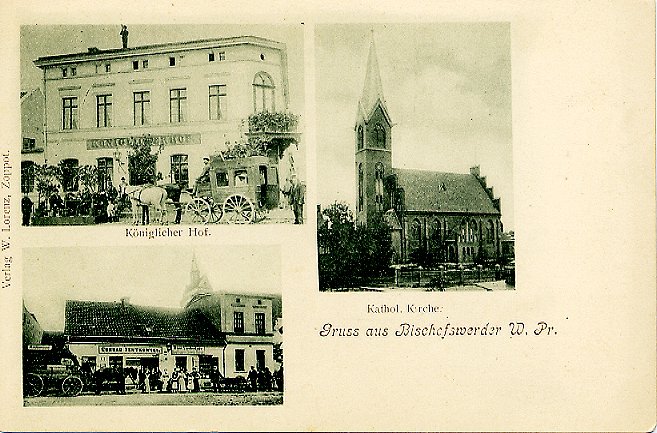

11. Diese 3-teilige Karte von Bischofswerder ist aus der Zeit vor

1905, als noch mit Pferden bespannte Postkutschen fuhren, die die

Gäste zum Königlichen Hof brachten (links oben). Links unten sieht man

den Laden von Conrad Sentkowski und daneben eine Bierniederlage.

Auf der

rechten Abbildung ist die 1893 erbaute katholische St. Johann Nepomuk- Kirche

zu erkennen.

Dekan Hoppenheit war dort viele Jahre als Seelsorger tätig. Reinhold Salzwedel, geb.

6.1.1898, gest. 1.5.1951 in Bischofswerder, war letzter deutscher Pfarrer

an dieser Kirche. Er wurde an der äußeren Chorseite seiner Kirche zur

letzten Ruhe gebettet.

Bohle, Hans-Joachim: "675 Jahre Bischofswerder" im

Heimat-Kurier, Heimatzeitung für den ehem. Kr. Rosenberg/Wpr. hrsg. v.

Karl-Heinz Damrow, Düsseldorf, Nov./Dez. 2000, S. 28.

12. Ausschnittvergrößerung

von Bild 11.

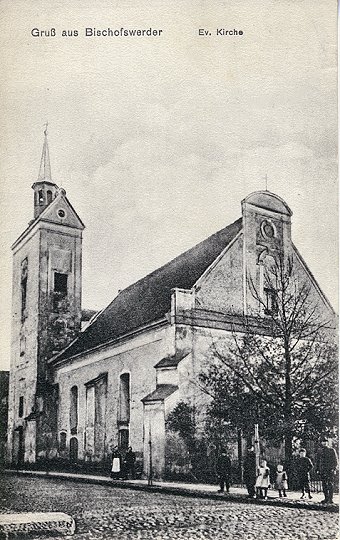

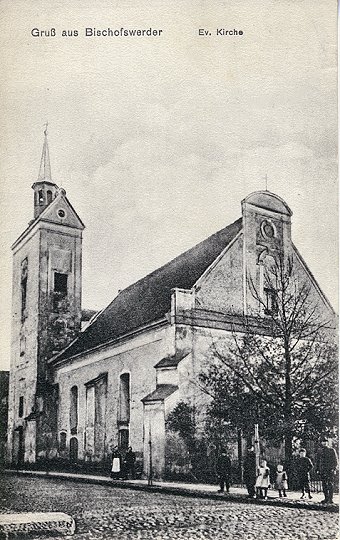

13. Die evangelische Stadtkirche (13.4.1908)

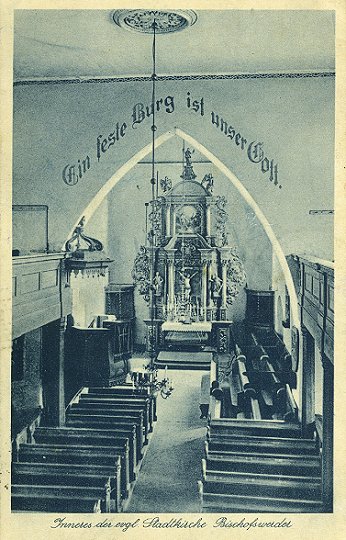

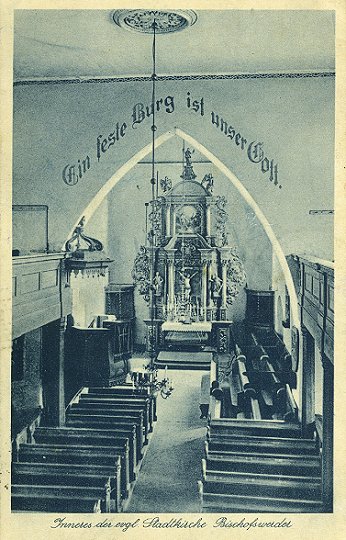

14. Innenaufnahme der ev. Stadtkirche

(1.8.1938) - Karte zur Erinnerung an die

600-Jahrfeier (1905)

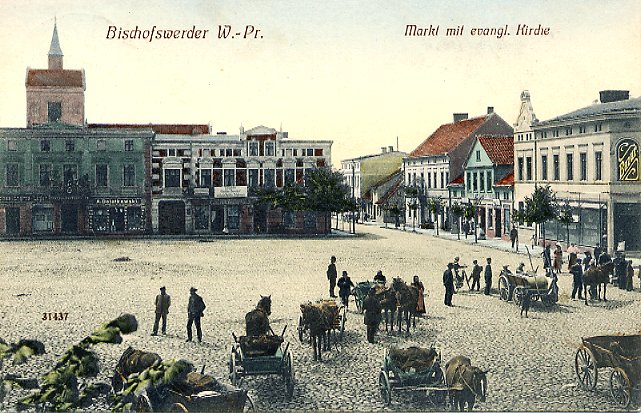

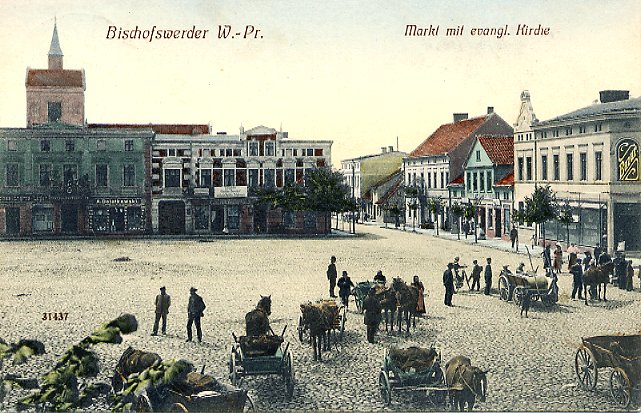

15. Bischofswerder - Markt mit evangelischer Kirche

(15.2.1912)

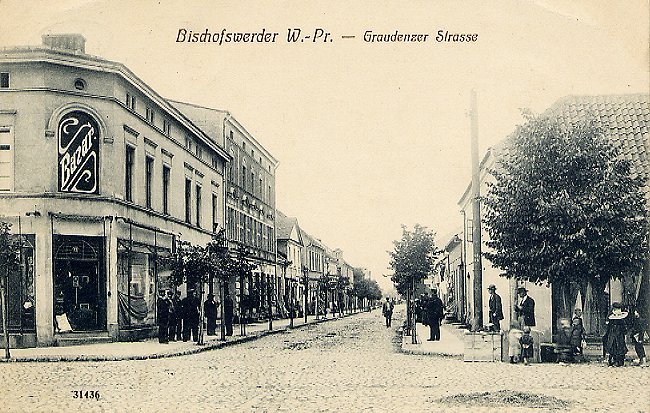

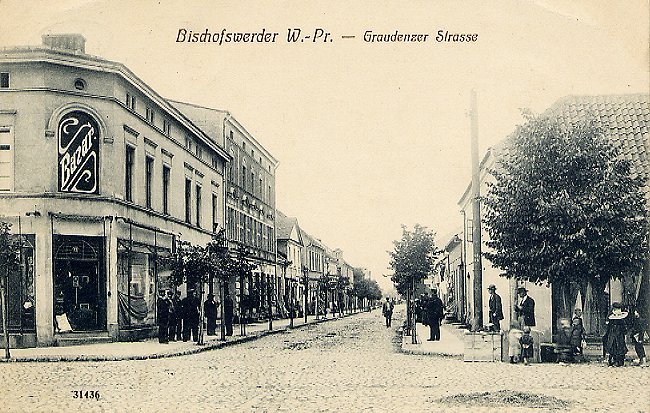

16. Graudenzer Straße in Bischofswerder

(1.3.1910)

17. Die Graudenzer Straße an derselben Stelle wie

oben (11.7.1920).

Im rechten Gebäude befanden sich die Kreissparkasse und

einige Geschäfte.

Teil 2

oder

Index

|